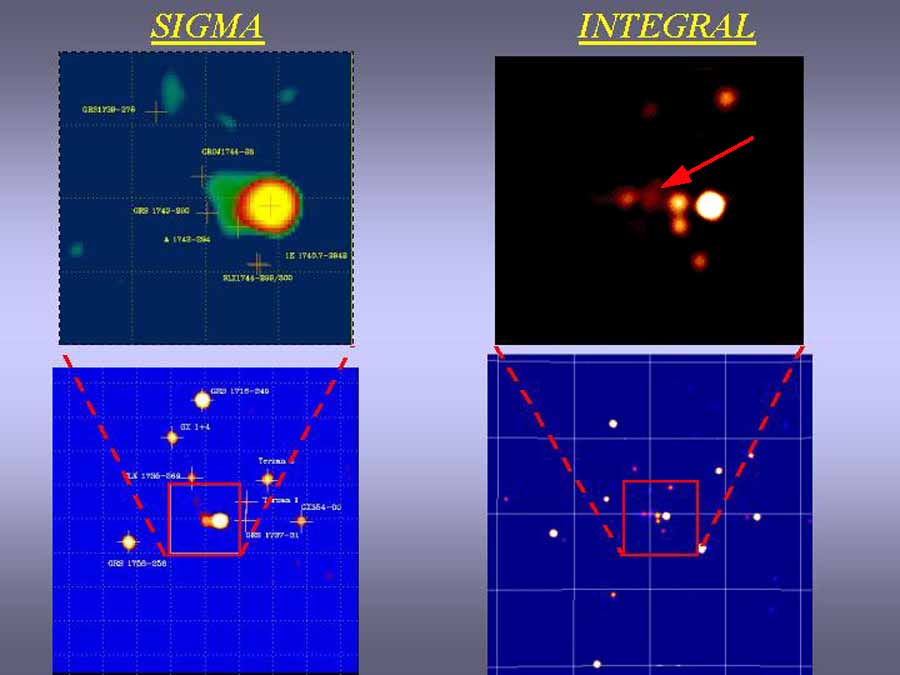

De SIGMA à INTEGRAL

A gauche, la région la plus centrale de la Galaxie (champ de 4°x4°), observée durant toute la durée de vie de la mission SIGMA pour une durée totale de plus de 100 jours . A droite, la même région autour de la source SgrA telle que mesurée par la caméra ISGRI dans la bande d’énergie 20-40 KeV durant le printemps 2003, pour un temps d’observation équivalent à seulement 13 jours. Les images inférieures représentent le champ total de 19°x19° vus par les deux instruments. Le gain à la fois en sensibilité et en finesse d’image d’INTEGRAL est clairement visible. La position radio de SgrA, emplacement du présumé trou noir massif, est indiquée par une flèche, dans l’image supérieure d’ISGRI. Crédits CEA/DAp.