Première observation dans l’infrarouge moyen de Pluton et Charon grâce au Télescope Spatial James Webb

Dans deux articles publiés en avril 2025 dans la revue Astronomy & Astrophysics puis en juin 2025 dans Nature Astronomy, une équipe internationale, dirigée par des chercheurs du CNRS (LIRA, GSMA), de l’Observatoire de Paris et de l’Université de Reims Champagne Ardenne, présente les premières observations de Pluton et de son principal satellite, Charon. Ces observations ont été réalisées à l’aide du télescope spatial James Webb et de son instrument MIRI, opérant dans le moyen infrarouge, une gamme spectrale jusqu’alors inexplorée pour le système Pluton-Charon en raison de la sensibilité insuffisante des instruments précédents.

Il a ainsi été possible de mesurer pour la première fois, l’émission thermique infrarouge de Pluton et de Charon (à 15, 18, 21 et 25 micromètres), et d’obtenir un spectre de très haute qualité dans l’infrarouge moyen (de 4,9 à 27 micromètres) de Pluton et de son atmosphère. Les données recueillies révèlent des variations significatives du flux thermique, mettant en lumière les propriétés de surface des deux corps et la forte émission thermique de la brume de Pluton. Ces observations confirment que la brume joue un rôle central dans la régulation du climat de Pluton, de manière similaire à l’atmosphère de Titan. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives sur les processus atmosphériques et l’origine des glaces à la surface de Pluton, apportant des éléments essentiels pour comprendre la formation et l’évolution de ces corps glacés au sein de la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune.

Le système de Pluton

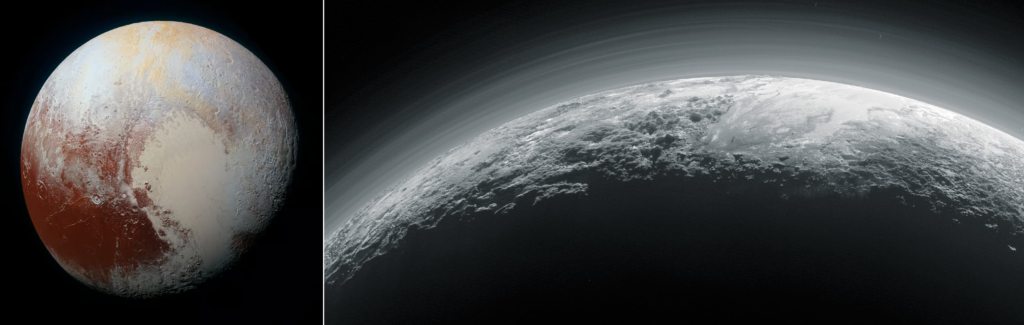

Figure 1 – Photographies de la surface (à gauche) et de l’atmosphère (à droite) de la planète naine Pluton, capturées par la sonde New Horizons de la NASA lors de son survol le 14 juillet 2015.

La surface de Pluton est complexe et reste géologiquement active. Son atmosphère est ténue, variable dans le temps, chimiquement riche et caractérisée par une brume étendue, similaire à celle de la haute atmosphère de Titan.

Crédits : New Horizons/NASA

Découverte en 1930 par l’astronome américain Clyde Tombaugh, Pluton est la première planète naine par son volume, avec un diamètre de 2 372 kilomètres. Située dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, la dernière planète de notre système solaire, Pluton possède cinq lunes, dont Charon, la plus grande, mesurant 1 200 kilomètres de diamètre.

Observé pendant plusieurs décennies par les grands télescopes terrestres et spatiaux, le système plutonien a été exploré de près par la sonde New Horizons de la NASA. Lors de son survol historique du 14 juillet 2015, la sonde est passée à seulement 11 095 kilomètres de Plu-ton, révélant un monde aux paysages surprenants (cf. Figure 1).

Pluton présente une géologie encore active, façonnant une topographie complexe composée de bassins, de montagnes, de vallées et même de glaciers d’azote (N2) et de méthane (CH4). Son atmosphère, bien que ténue, est chimiquement riche et contient des composés volatils tels que l’azote, le méthane et le monoxyde de carbone (CO), accompagnés d’une brume étendue. Cette brume se forme par la photochimie couplée de l’azote et du méthane, un processus similaire à celui observé sur Titan, la plus grande lune de Saturne.

Figure 2 – Photographie de Charon, lune principale de Pluton, capturée par la sonde New Horizons de la NASA lors de son survol le 14 juillet 2015.

Le pôle nord de Charon apparaît sombre en raison de la présence de suies organiques. Ces dépôts proviennent de la capture et de la transformation chimique des molécules de méthane (CH4) échappées de l’atmosphère de Pluton.

Crédits : New Horizons/NASA

En comparaison, Charon, dépourvu d’atmosphère, présente une surface plus uniforme, principalement composée de glace d’eau mélangée à des composés à base d’ammoniac (cf. Figure 2). Ses régions polaires sont recouvertes d’une couche de suie organique, leur conférant une apparence plus sombre et rougeâtre que le reste de la surface. Cette suie provient de la capture et de la transformation chimique de molécules de méthane (CH4) échappées de l’atmosphère de Pluton.

Ces découvertes ont soulevé de nouvelles questions fondamentales concernant l’évolution du climat de Pluton, la chimie et le bilan énergétique de son atmosphère, ainsi que les propriétés thermiques et compositionnelles des surfaces de Pluton et de Charon.

Observations du système Pluton-Charon par le Télescope Spatial James Webb

Afin d’acquérir de nouvelles données sur la composition gazeuse et la brume de l’atmosphère de Pluton, les chercheurs ont orienté le Télescope Spatial James Webb (JWST) vers le système Pluton-Charon. Ils ont utilisé l’instrument MIRI, qui présente l’avantage significatif de capturer des spectres et de réaliser des mesures photométriques dans l’infrarouge moyen, une gamme spectrale jusqu’alors inexplorée pour Pluton.

Les mesures photométriques, obtenues à l’aide de l’imageur MIRI (appelé MIRIm), fournissent des courbes de lumière thermique distinctes pour Pluton et Charon dans quatre longueurs d’onde caractéristiques : 15, 18, 21 et 25 micromètres. Ces données permettent de déterminer les propriétés thermiques et énergétiques de leur surface.

Quant aux mesures spectrales, acquises avec le spectromètre à moyenne résolution (MRS) dans la bande de 5 à 28 micromètres, elles apportent de nouvelles informations sur la composition de l’atmosphère de Pluton.

Résultats des mesures photométriques

Des interactions surface-atmosphère complexes au sein du couple Pluton-Charon

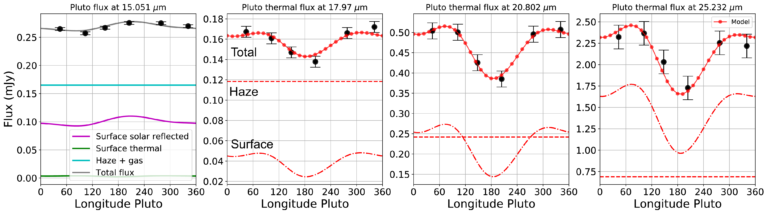

Figure 3 – Variation de l’émission thermique de la surface et de l’atmosphère de Pluton au cours de sa rotation.

Les points noirs représentent les mesures photométriques MIRI/JWST prises au cours de la rotation de Pluton, aux longueurs d’onde de 15, 18, 21 et 25 micromètres (de gauche à droite), avec des barres d’erreur à 1σ. En rouge est illustré l’ajustement obtenu avec le meilleur modèle, qui prend en compte à la fois la surface et l’atmosphère de Pluton. À 15 micromètres, le flux total est présenté, incluant les contributions de la lumière solaire réfléchie par la surface ainsi que l’émission thermique de la surface et de l’atmosphère (gaz et brume).

Crédits : Bertrand et al. 2025 Nature Astronomy

Les courbes de lumière mesurées par MIRIm révèlent des variations du flux thermique émis par Pluton et Charon durant leur rotation (cf. Figure 3). Ces variations sont sensibles aux propriétés de surface des différents terrains, tels que la glace de méthane, la glace d’eau et les dépôts sombres. En comparant ces observations à des modèles thermiques, les chercheurs ont pu établir des contraintes significatives sur l’inertie thermique, l’émissivité et la température des différentes régions de Pluton et Charon.

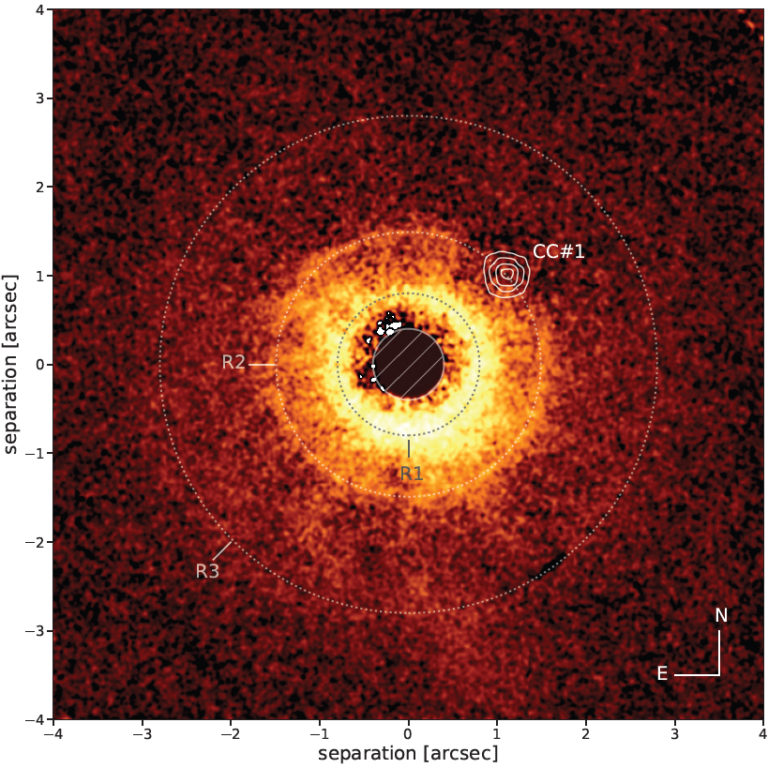

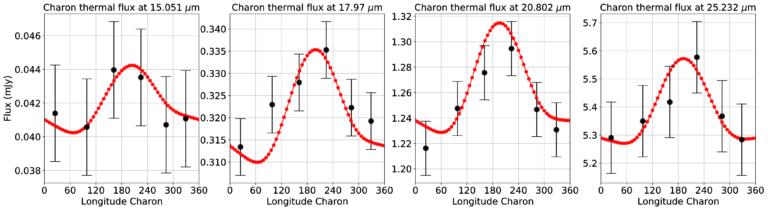

Figure 4 – Variation de l’émission thermique de la surface et de l’atmosphère de Charon au cours de sa rotation.

Les points noirs représentent les mesures photométriques MIRI/JWST prises au cours de la rotation de Pluton, aux longueurs d’onde de 15, 18, 21 et 25 micromètres (de gauche à droite), avec des barres d’erreur à 1σ. En rouge est illustré l’ajustement obtenu avec le meilleur modèle thermophysique de la surface.

Crédits : Bertrand et al. 2025 Nature Astronomy

Sur Pluton, ces propriétés jouent un rôle crucial dans les cycles diurnes et saisonniers de redistribution des glaces volatiles. Tandis que sur Charon, les résultats révèlent d’importantes différences entre les régions recouvertes de glace d’eau pure et les régions polaires sombres (voir Figure 4). Ces observations apportent de nouveaux éléments sur un phénomène unique dans le système solaire : le dépôt de matière provenant de l’atmosphère de Pluton à la surface de son satellite et son évolution ultérieure.

Une brume organique et glacée qui façonne le climat de Pluton

L’analyse des données recueillies révèle pour la première fois que la brume atmosphérique de Pluton émet une signature thermique significative. Une telle émission avait été prédite par les modèles, mais n’avait encore jamais été observée directement. Cette découverte est d’importance majeure : elle indique que la température, la dynamique et, plus largement, le système climatique de Pluton sont fortement influencés – voire contrôlés – par cette brume, dont les effets varient au fil des saisons.

La température de la haute atmosphère de Pluton est de –203 degrés Celsius en raison de la présence de la brume, alors qu’elle serait de –173 degrés Celsius sans celle-ci. Les particules de brume absorbent la chaleur et émettent ensuite un rayonnement infrarouge vers l’espace, ce qui refroidit l’atmosphère. Nos observations confirment ainsi que la température atmosphérique sur Pluton, et donc une partie importante de son système climatique, est contrôlée par les particules de brume. Cela met en lumière la richesse chimique de l’atmosphère de Pluton, qui présente des similitudes avec la haute atmosphère de Titan, explique Tanguy Bertrand, astronome adjoint au LIRA de l’Observatoire de Paris-PSL et auteur principal de l’article publié dans Nature Astronomy.

Les chercheurs ont également mis en évidence la nature complexe de cette brume. Elle est constituée à la fois de particules organiques, ainsi que de glaces d’hydrocarbures et de nitriles, dont les signatures spectrales ont pu être détectées dans cette étude.

La brume résulte de réactions chimiques dans la haute atmosphère, où le rayonnement ultraviolet du Soleil ionise l’azote et le méthane, qui réagissent pour former de minuscules particules d’hydrocarbures d’un diamètre de quelques dizaines de nanomètres. À mesure que ces particules descendent dans l’atmosphère, elles s’agglomèrent pour former des agrégats. Ces derniers grossissent en tombant et finissent par se déposer à la surface, précise encore Tanguy Bertrand.

Résultats des mesures spectrales

Des indices précieux sur la chimie, l’origine et l’évolution de Pluton

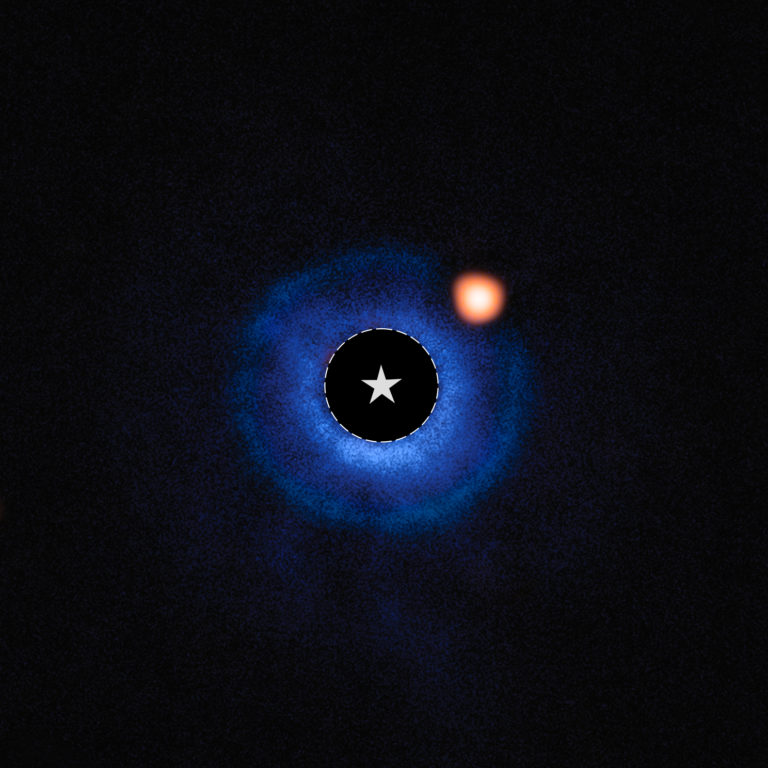

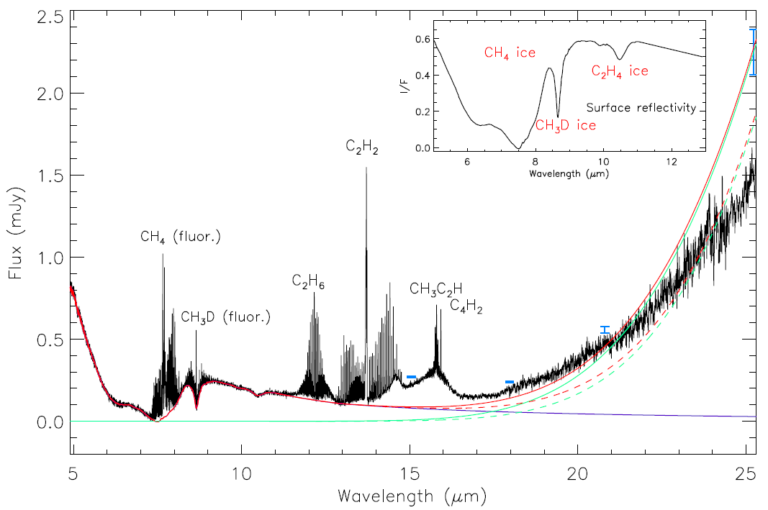

Figure 5 – Spectre de Pluton dans l’infrarouge moyen obtenu avec MIRI MRS.

La courbe noire représente les données spectrales, où les signatures des gaz atmosphériques sont clairement visibles. Les courbes rouges montrent un modèle sans caractéristiques atmosphériques, incluant uniquement les contributions solaires (en violet) et thermiques (en vert). L’encart présente la réflectance de la composante solaire réfléchie, révélant des absorptions attribuées aux glaces de CH4, CH3D et C2H4.

Crédits : Lellouch et al., A&A 2025

L’analyse du spectre infrarouge (4,9–27 μm) de l’atmosphère de Pluton a révélé de nouveaux détails sur sa composition (cf. Figure 5), fournissant de nouvelles contraintes pour comprendre la chimie de l’atmosphère et son origine.

Le spectre montre des signatures claires de plusieurs gaz issus de la photolyse du méthane par les rayons UV du Soleil, tels que l’éthane (C2H6), l’acétylène (C2H2), le propyne (CH3C2H) et le diacétylène (C4H2). Ces résultats affinent notre compréhension des réactions photochimiques en jeu et permettent des comparaisons détaillées avec celles observées sur Titan.

De manière inattendue, le spectre présente des émissions fluorescentes (non-thermiques) de méthane (CH4) et de deutérométhane (CH3D). Cela indique des processus complexes d’excitation non collisionnelle de leurs niveaux de vibration par le rayonnement solaire, similaires à ceux observés dans les atmosphères cométaires.

Enfin, la détection de la molécule C2HD a permis de mesurer un rapport deutérium/hydrogène (D/H) environ trois fois plus élevé que celui sur Terre. Ce ratio est un marqueur de l’origine et de l’évolution des glaces et de l’atmosphère de Pluton, même si son interprétation est pour le moment incertaine.

Un nouveau jalon dans l’exploration du système solaire externe

Ces travaux représentent une avancée significative dans notre compréhension de Pluton et Charon. Ils ouvrent de nouvelles perspectives sur l’évolution climatique et chimique de Pluton, ainsi que sur les échanges de matière au sein du système Pluton-Charon. Ces recherches met-tent en évidence la richesse des processus chimiques et le rôle central de la brume dans l’équilibre thermique de l’atmosphère de Pluton.

La chimie et les effets radiatifs de la brume pourraient également se produire dans d’autres atmosphères ténues riches en azote (N₂) et méthane (CH₄), comme celles de Triton (plus grand satellite naturel de Neptune), les hautes couches de l’atmosphère de Titan, la Terre primitive, ou encore certaines exoplanètes.

D’autres équipes ont mené des études sur Pluton et Charon en utilisant les instruments du JWST opérant dans le proche infrarouge, notamment l’imageur NIRCam et le spectromètre NIRSpec. La prochaine étape consistera à analyser de manière cohérente l’ensemble des observations dans une large gamme spectrale pour étendre notre compréhension sur ce système lointain.